日本近代建築の巨匠3名(坂倉準三、前川國男、吉村順三)によって設計された国際文化会館は、創立当初から現在まで、多数の建築家や建築関係者が来館しています。Architalkは、会館の建物の保存再生が行われてから10年目にあたる2016年度にスタートした、内外で活躍する建築家やアーティストを招いて、「建築」を通して現代社会について考えるプログラムです。

Architalkウェビナーシリーズ

本プログラムでは、国際的に活躍する建築家やアーティストをスピーカーに迎え、「建築」を通して、気候変動や地球温暖化、コミュニティ醸成、インクルージョン/バリアフリー、資源、住み続けられる街づくりといった社会課題に焦点を当て、解決にむけ「建築」がどのような役割を果たせるか考えます。

各回の詳細は、国際文化会館のメールマガジンでもご案内いたします。(メールマガジンのご登録はこちら→メールマガジン登録フォーム)

主催:公益財団法人 国際文化会館

助成:一般財団法人MRAハウス/一般社団法人住環境財団

2025年度プログラム

フランシス・ケレ氏登壇 Architalkシリーズ

「Bridging the Gap (気候、文化、マテリアル、そして建築)」

配信映像

動画画面右下の「設定」から日本語字幕の有無を切り替えられます。 詳しくはこちらから- スピーカー:フランシス・ケレ(建築家/2022年プリツカー賞受賞)

- ゲストコメンテーター:妹島和代(建築家/2010年プリツカー賞受賞)

- モデレーター:長谷川祐子(国際文化会館アート・デザイン部門アドバイザー、金沢21世紀美術館館長)

- 用語:日本語・英語(同時通訳付き)

- 会場:国際文化会館

- 主催:公益財団法人 国際文化会館

- 助成:MRAハウス、住環境財団

- スピーカー:徐甜甜(建築家、DnA創始者)

- モデレーター:河井敏明(建築家・京都精華大学教授)

- 用語:日本語・英語(同時通訳付き)

- 主催:京都精華大学人間環境デザインプログラム、公益財団法人 国際文化会館

- 助成:MRAハウス、住環境財団

- スピーカー:徐甜甜(建築家、DnA創始者)

- ゲストコメンテーター:塚本由晴(建築家/東京科学大学教授)

- モデレーター:長谷川祐子(国際文化会館アート・デザイン部門ディレクター)

- 用語:日本語・英語(同時通訳付き)

- 助成:MRAハウス、住環境財団

国際文化会館では、2016年より「建築」を通して現代社会について考えるプログラム「Architalk」シリーズを展開しております。 今回は、世界的な建築家で2022年プリツカー賞受賞のフランシス・ケレ氏をスピーカーに迎えた、「Bridging the Gap (気候、文化、マテリアル、そして建築)」と題した講演会の模様を配信いたします。 気候や風土に寄り添い、その土地の知恵や素材を生かしたサステナブルな建築様式が評価され、建築界でもっとも権威ある賞のひとつプリツカー賞をアフリカ出身で初めて受賞したフランシス・ケレ氏から直接学べる貴重な機会ですので、お見逃しなく!

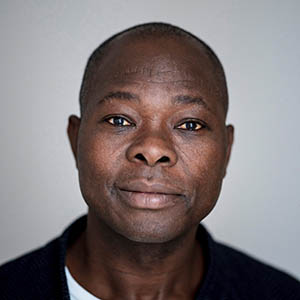

フランシス・ケレ(建築家、Kéré Architecture創始者)

最初のプロジェクトである故郷ブルキナファソのガンドの小学校(2004年)でアガ・カーン賞建築部門を受賞。2022年にはアフリカ人建築家として初めてプリツカー建築賞を受賞。 ケレ氏は、デザインに対する共同体的なアプローチの先駆者であり、持続可能な素材や建築様式へのコミットメントによって、現在最も著名な現代建築家の一人。その土地の特殊性や社会的なつながりに触発され、ベルリンを拠点としながらも4大陸にまたがるプロジェクトを手がけている。主なものに、ベナン国会議事堂(建設中)、ダカールのゲーテ・インスティトゥート(建設中)、レオ外科クリニック&ヘルスセンター(2014年)、リセ・ショルゲ中等学校(2016年)、サーペンタイン・パビリオン(2017年)、ティペット・ライズ・アート・センターのギャザリング・パビリオン、ザイレム(2019年)などがある。

妹島和世(建築家)

1956年生まれ。1981年日本女子大学大学院修了。1987年妹島和世建築設計事務所設立。1995年西沢立衛とSANAA設立。現在、ミラノ工科大学教授、日本女子大学客員教授、大阪芸術大学客員教授、横浜国立大学名誉教授、東京都庭園美術館長。主な妹島和世建築設計事務所の作品に再春館製薬所女子寮、梅林の家、犬島「家プロジェクト」、すみだ北斎美術館、日本女子大学目白キャンパスがある。

徐甜甜氏登壇 Architalkシリーズ in 京都

「集団的記憶のための建築」

配信映像

動画画面右下の「設定」から日本語字幕の有無を切り替えられます。 詳しくはこちらから

国際文化会館では、2016年より「建築」を通して現代社会について考えるプログラム「Architalk」シリーズを展開しております。 Global Award for Sustainable Architectureを受賞し、中国の建築家でいま最も注目される徐甜甜氏の講演会を、3月4日に京都精華大学人間環境デザインプログラムとの共催で開催しました。 急激な経済成長によって、置き去りにされた地方の採掘場や客家の土楼などをリノベーションし、建築によるコレクティブな記憶を共有しようとする徐氏の試みについてお話しいただきました。!

徐甜甜(建築家/DnA_デザイン・アンド・アーキテクチュア代表)

徐氏は中国の農村活性化プロセスに幅広く携わってきた。氏の画期的な「建築鍼灸」は、中国の農村の社会的・経済的活性化に対する総合的なアプローチであり、国連ハビタットによって「都市と農村の連携に関するインスピレーション・プラクティス」のケーススタディに選ばれている。作品には、松陽県における工場のモダンリノベーションや記念ホールのデザインによる地方ツーリズムの促進、北京郊外のアーティストコミュニティであるSongzhuang Art Colonyのアートセンターのデザイン、福建省の客家土楼のリノベーション、浙江省にある長江をまたぐ橋の再構築など、地方におけるコミュニティの再構築と活性化を主眼としているものが多数。2006年と2008年のWA China Architecture Award、2008年のArchitectural League New York's Young Architects Award、2009年のArchitecture RecordによるDesign Vanguard Award、2019年のMoira Gemmill Prize for Emerging Architect、2023年のGlobal Award for Sustainable Architectureなど数々の賞を受賞。2020年にはアメリカ建築家協会の名誉フェローに任命された。ハーバード大学大学院で都市デザインにおける建築学修士(MAUD)。清華大学で建築学士を取得。

徐甜甜氏登壇 Architalkシリーズ

「万物~生きたシステムとしての建築」

配信映像

動画画面右下の「設定」から日本語字幕の有無を切り替えられます。 詳しくはこちらから

国際文化会館では、2016年より「建築」を通して現代社会について考えるプログラム「Architalk」シリーズを展開しております。 Global Award for Sustainable Architectureを受賞し、中国の建築家でいま最も注目される徐甜甜氏のArchitalk動画を公開! 荘子が提唱した「万物」という思想のように、生きたシステムとしてある建築も自然と不可分な存在としてデザインすることの重要性を、地方の採掘場や使われなくなった橋のリノベーションなどの実践を例にお話しいただきました

徐甜甜(建築家/DnA_デザイン・アンド・アーキテクチュア代表)

徐氏は中国の農村活性化プロセスに幅広く携わってきた。氏の画期的な「建築鍼灸」は、中国の農村の社会的・経済的活性化に対する総合的なアプローチであり、国連ハビタットによって「都市と農村の連携に関するインスピレーション・プラクティス」のケーススタディに選ばれている。作品には、松陽県における工場のモダンリノベーションや記念ホールのデザインによる地方ツーリズムの促進、北京郊外のアーティストコミュニティであるSongzhuang Art Colonyのアートセンターのデザイン、福建省の客家土楼のリノベーション、浙江省にある長江をまたぐ橋の再構築など、地方におけるコミュニティの再構築と活性化を主眼としているものが多数。2006年と2008年のWA China Architecture Award、2008年のArchitectural League New York's Young Architects Award、2009年のArchitecture RecordによるDesign Vanguard Award、2019年のMoira Gemmill Prize for Emerging Architect、2023年のGlobal Award for Sustainable Architectureなど数々の賞を受賞。2020年にはアメリカ建築家協会の名誉フェローに任命された。ハーバード大学大学院で都市デザインにおける建築学修士(MAUD)。清華大学で建築学士を取得。

2024年度プログラム

アーカイブス

お問い合わせ

国際文化会館 プログラム部門

〒106-0032 東京都港区六本木5-11-16

https://www.i-house.or.jp/programs/inquiryform_program/